中国公共管理研究中心李棉管副教授研究成果在《Public Administration》发表

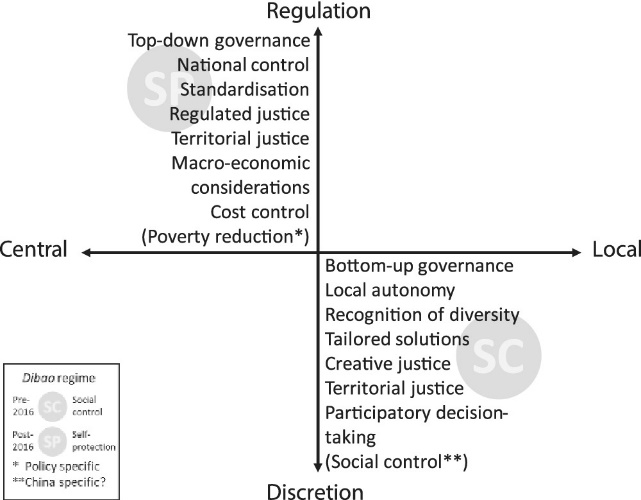

社会救助一直是解决贫困问题的重要手段。但在许多西方国家,相关社会救助政策很难得到持久而稳定的实施,其中一个主要原因就是中央政府和地方政府的目标和诉求有所不同。一般而言,中央政府更倾向于大而全的政策设计,而地方政府则需要更多的政策自主性和灵活性。在具体实施过程中,这两种政策倾向很难得到调和,往往造成了比较紧张的央地关系(见图一)。那么,同样的问题是不是也会出现在中国的扶贫事业中呢?

2020年8月3日,中山大学中国公共管理研究中心研究员、政治与公共事务管理学院李棉管副教授与牛津大学Robert Walker教授在国际重要刊物《Public Administration》(IF=1.825, 23/48 in public administration & 62/180 in political science)上在线发表了题为Need, justice and central-local relations: The case of social assistance in China的研究论文。李棉管副教授为第一作者和通讯作者,中山大学为第一署名单位。

该研究以精准扶贫为切入口检视了央地关系的变迁,并通过央地关系的变迁解释了低保政策基层执行的波动。精准扶贫战略的实施不但改变了贫困治理的技术路径和组织方式,也在事实上调整了中国的央地关系。粗放扶贫模式下地方执行者宽松的自由裁量空间在精准扶贫战略下已经发生了重大变化,从而导致了精准扶贫前后两种截然不同的农村低保执行模式。文章通过对中国中南部某村庄案例长达六年的跟踪调查揭示和论证了这一变迁。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/padm.12689